Ablauf

Mit Abschluss der Projektierung- und Ausschreibungsphase erreichen die Beteiligten folgende Ziele, welche die Basis für die nachfolgende Realisierung bilden:

Voraussichtlicher Leistungsbedarf fürs Laden ist berechnet.

Anzahl der möglichen Ladepunkte ist definiert.

Anzahl der Stromkreise für die Ladeinfrastruktur ist definiert.

Platz- und Leistungsreserven in der Hauptverteilung und am Hausanschluss sind geklärt; Ausbaumassnahmen sind definiert.

Weitere Anlagen, die im Energie-/Lastmanagement einbezogen werden können (z. B. Photovoltaik, Wärmepumpe, Batteriespeicher), sind ermittelt. Projektumfang: Für die spezifische Bearbeitung der Themen werden weitere Fachpersonen beigezogen.

Energie-/ Lastmanagementlösung ist definiert.

Bewirtschaftung für die Elektromobilität ist geklärt.

Nutzermanagement und Abrechnung (Immobilienverwaltung oder Abrechnungsdienstleister)

Beschaffungsstrategie für Ladestationen (Kauf oder Contracting)

Internetanbindung (z. B. WLAN, LAN, GSM, Powerline) und Kommunikationsschnittstellen zur Steuerung und zum Zugangssystem (z. B. Zugangskarte / Badge, Schlüssel oder App)

Umsetzungspartner sind evaluiert und Verträge sind abgeschlossen.

Die beauftragte Planerin oder der beauftragte Planer erstellt als externe Fachperson das Konzept «Ladeinfrastruktur Elektromobilität» unter Einbezug der örtlichen Gegebenheiten und der geäusserten Bedürfnisse in der Vorstudie. Das Konzept «Ladeinfrastruktur Elektromobilität» beschreibt die technischen, organisatorischen und wirtschaftlichen Massnahmen zur Umsetzung einer bedarfsgerechten und zukunftsfähigen Ladeinfrastruktur.

Zu den örtlichen Begebenheiten zählen:

Gebäudestruktur und bauliche Gegebenheiten (z. B. Tiefgaragen, Stellplatzverteilung, Leitungswege),

Netzanschlusssituation und verfügbare elektrische Leistung,

Brandschutzanforderungen und baurechtliche Vorgaben,

Eigentumsverhältnisse und Zuständigkeiten sowie

Bedürfnisse der Nutzenden (Anzahl Stellplätze, Ladeverhalten, Ladeleistung).

Ebenfalls klärt die Planerin oder der Planer die organisatorischen Aspekte der Bewirtschaftung. Sie erarbeitet und bewertet verschiedene technische und betriebliche Varianten der Ladeinfrastruktur. Dabei berücksichtigt sie Kriterien wie Investitionskosten, Betriebskosten, Skalierbarkeit, Nutzerfreundlichkeit, Netzanschlussmöglichkeiten sowie zukünftige Erweiterbarkeit.

Für die Variantenbewertung definiert die Planerin oder der Planer gemeinsam mit den Stockwerkeigentümerinnen und Stockwerkeigentümer (STWE) oder Miteigentümerinnen und Miteigentümer (ME) einen transparenten Kriterienkatalog. Auf dieser Grundlage entscheidet sich die Eigentümerschaft schliesslich für die wirtschaftlich, technisch und betrieblich sinnvollste Lösung. Der Entscheidungsprozess ist nachvollziehbar zu dokumentieren und bildet die Grundlage für die weitere Projektierung und Umsetzung.

Falls für eine Liegenschaft verschiedene Finanzierungs- oder Preismodelle infrage kommen, legt die Eigentümerschaft vor der Ausschreibung fest, welche Lösung weiterverfolgt wird. Das Konzept «Ladeinfrastruktur Elektromobilität» bildet dazu die Grundlage. Die verschiedenen Betriebsmodelle mit den drei Abrechnungsmodellen werden unter Bewirtschaftung nochmals genauer erläutert.

Der Leitfaden «Marktübersicht Zugangs- und Abrechnungslösungen für Ladeinfrastruktur» bietet zudem umfassende Informationen zu den Themen Zugang und Abrechnung sowie eine Übersicht über Anbieter.

Auf Basis des Variantenentscheids überarbeitet und ergänzt die Planerin oder der Planer die Konzepte. Sie detailliert Pläne und Beschriebe und führt die Nutzungsvereinbarung nach.

In den meisten Kantonen ist für den Aufbau einer Ladeanlage auf privaten Parkplätzen keine Baubewilligung erforderlich. Einige Kantone oder Gemeinden verlangen jedoch eine Baueingabe – meist genügt jedoch ein Anzeigeverfahren.

Sofern notwendig, geben in dieser Phase die externen Fachleute das Baugesuch oder die Bauanzeige ein. Das Dokument «Baubewilligungsverfahren E-Ladestationen» der Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK) bietet eine Übersicht zu Baubewilligungsverfahren von Ladestationen.

Es empfiehlt sich, mit der Gemeinde Kontakt aufzunehmen, um situativ zu klären, ob eine Baueingabe notwendig ist. Zum Ende der Projektierung und mit vorliegendem Beschluss zur Realisierung kann der Prozess der Baueingabe beginnen.

Umfang einer Baueingabe:

Baugesuchformular

Katasterplan

Pläne mit Vermassung und Standort

Technische Angaben

Grundbuchauszug, etc.

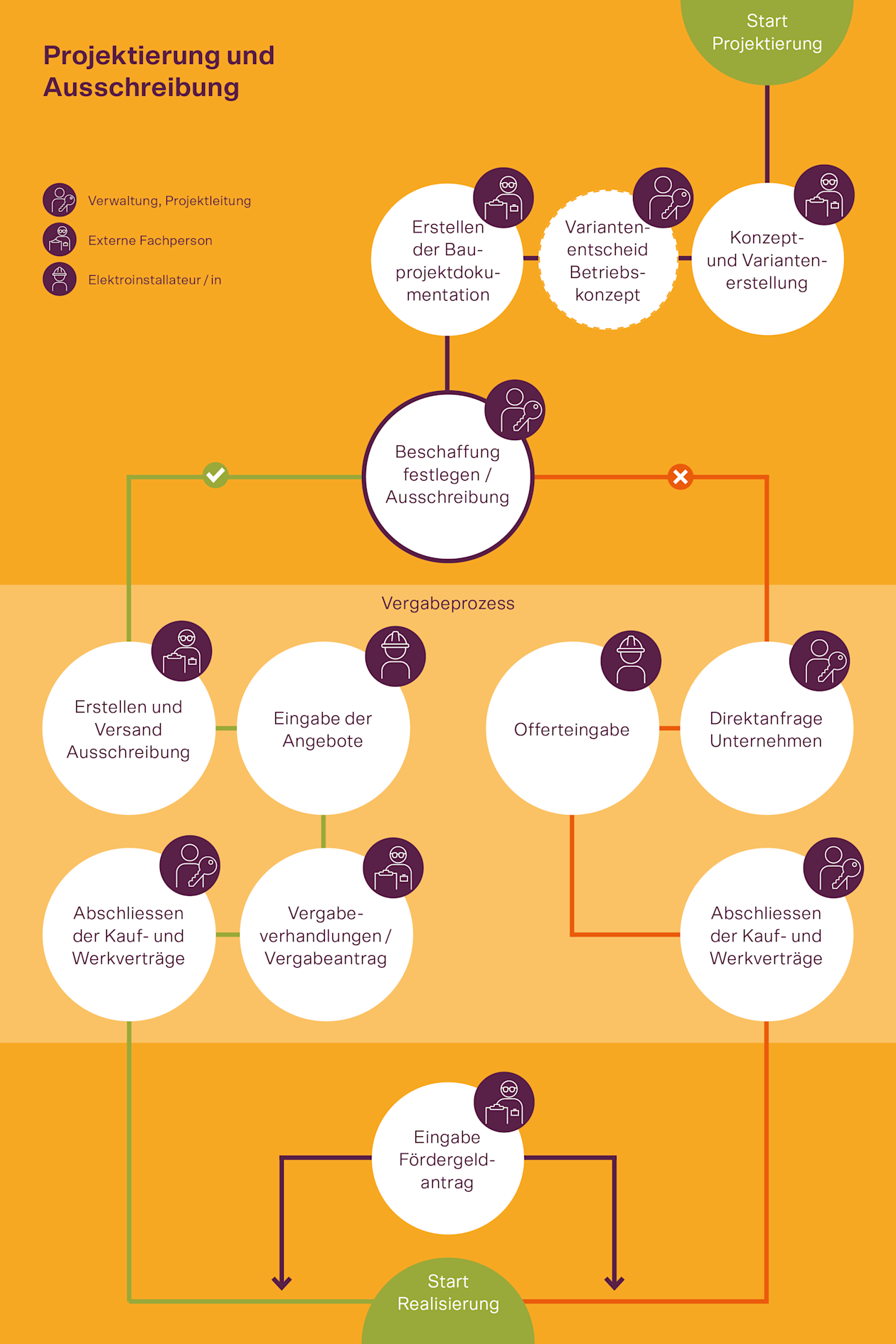

Der Eigentümerschaft steht es frei, die Leistungen auszuschreiben oder diese direkt an Elektroinstallationsfachleute bzw. einen Realisierungspartner zu vergeben.

Bei der Ausschreibung legt die Bauherrschaft das Verfahren und die Organisation für die Ausschreibung fest. Zudem bestimmt sie die einzuladenden Unternehmen und definiert die Kriterien zur Beurteilung der Angebote.

Basierend auf dem gewählten Betriebskonzept und der Bauprojektdokumentation erstellt die Planerin oder der Planer als externe Fachperson die Ausschreibungsunterlagen. Diese umfassen die Elektroinstallationen, die Ladestationen inklusive Steuerung und Software sowie die Abrechnungsdienstleistungen. Die Ausschreibung erfolgt unter Berücksichtigung technischer und wirtschaftlicher Anforderungen sowie des Ladebedarfs der STWE/ME.

Die Planerin oder der Planer laden Unternehmen, die Ladeinfrastruktur anbieten, zur Offertstellung ein. Sie bewerten die eingegangenen Angebote anschliessend fachtechnisch und wirtschaftlich.

Dabei berücksichtigen sie insbesondere bei den Abrechnungsdienstleistern neben den Initialkosten auch die laufenden Abonnementskosten, da die STWE/ME diese tragen. Zusätzlich prüfen sie die Angebote auf ihre Kompatibilität mit dem Betriebskonzept, ihre Skalierbarkeit sowie die Benutzerfreundlichkeit der Softwarelösungen. Sie bewerten sie anhand eines definierten Kriterienkatalogs und schaffen so eine transparente, nachvollziehbare Entscheidungsgrundlage für die Vergabe.

Die Vergabe der Aufträge für die Realisierung sowie der Abschluss der Kauf- und Werkverträge markieren das Ende der Projektierungs- und Ausschreibungsphase und den Übergang in die Phase der Realisierung.

Um von kantonalen oder kommunalen Förderprogrammen zu profitieren, müssen die STWE/ME oder ein bevollmächtigter Beauftragter einen Antrag bei der entsprechenden Fachstelle einreichen. Darin sind sämtliche Angaben zum Objekt und zu den Eigentumsverhältnissen anzugeben. Als Grundlage sind zudem das Konzept mit den Plänen sowie Offerten einzureichen.

Sobald die Anlaufstellen den Antrag bestätigt haben, kann die Realisierung beginnen. Die Zusage der Fördermittel folgt, sobald die entsprechenden Fachstellen sie sorgfältig geprüft haben.

Zur Projektierungs- und Ausschreibungsphase gehören in der Regel folgende Unterlagen und Ergebnisse:

Konzept Ladeinfrastruktur Elektromobilität

Anlage- und Systembeschrieb inkl. Beschrieb der Betriebsvariante

Grundrissplan mit Darstellung von Parkplätzen mit Grundinstallation und Ladestationen

Berechnung von Leistungs- und Energiebedarf nach SIA 2060

Prinzipschema mit Messung und Lastmanagement

Ausschreibungsunterlagen

Ausschreibung für Elektroinstallationen

Ausschreibung für Ladestationen inkl. Steuerung und Software

Ausschreibung für Dienstleistungen im Betrieb (u. a. Abrechnung, Support)

Auswertung und Entscheidungsgrundlagen

Angebotsvergleich mit fachtechnischer und wirtschaftlicher Bewertung

Variantenvergleich (technische und betriebliche Lösungen)

Empfehlung für die Vergabe

Unterlagen zur Baueingabe

Situationsplan mit Eintrag der Ladeinfrastruktur

Technische Beschreibung der geplanten Installationen

Nachweis zur Einhaltung der geltenden Vorschriften (Brandschutz, Netzanschluss)

Immobilie: Stockwerkeigentum/Miteigentum

Involviert: Stockwerkeigentümerschaft, Verwaltung, externe Fachperson

Die Stockwerkeigentümerversammlung nimmt den Antrag zur Umsetzung einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge an. Daraufhin beauftragt sie die Projektleiterin, das Projekt mit Unterstützung der externen Fachperson innerhalb des bewilligten Budgets umzusetzen.

Im Rahmen der Projektierung definieren die Projektleiterin und die externe Fachperson die notwendigen Rahmenbedingungen für eine Ausschreibung und erarbeiten die dazugehörigen Unterlagen. Im Zuge der Unterlagenerstellung werden die STWE erneut gefragt, ob sie neben der Grundinstallation, die sie anteilsmässig tragen, auf eigene Kosten einen Ausbau C2 (Grundplatte) oder D (betriebsbereite Ladestation) umsetzen möchten.

Mit den erarbeiteten Projektunterlagen erstellt die externe Fachperson die Ausschreibung für die Elektroinstallationen sowie Ladestationen und Dienstleistungen für den Betrieb. Die Ausschreibung geht an drei Elektroinstallationsfirmen, damit diese ein Angebot erstellen können.

Nach Eingang der Angebote und den Vergabeverhandlungen vergibt die Stockwerkeigentümerschaft den Auftrag an die gewählte Firma und schliesst mit ihr einen SIA-Werkvertrag für die Umsetzung ab.

Am Standort der Immobilie werden die Investitionen für die Erschliessung der Ladeinfrastruktur (Ausbaustufe C1) durch die Stadt gefördert. Die Förderung muss vor der Ausführung mit dem Konzept «Ladeinfrastruktur Elektromobilität» und dem Vertrag/der Bestellung des Elektroinstallateurs beantragt werden.

Nach der Vertragsunterzeichnung und der Förderzusage startet die Phase der Realisierung.