Warum sollte ein Unternehmen in den Aufbau von Ladeinfrastruktur investieren?

Ihre Vorteile:

Unternehmen, die ihre Ladeinfrastruktur aufbauen, leisten einen aktiven Beitrag zur Dekarbonisierung des Verkehrs. Elektrofahrzeuge fahren ab dem ersten Kilometer emissionsfrei, ohne Ausstoss von CO2 oder Luftschadstoffen, und sind daher im Vergleich zu fossilbetriebenen Fahrzeugen deutlich umweltschonender. Zudem sind Elektroautos energieeffizienter als Benzin- oder Dieselfahrzeuge.

Zwar verzeichnen E-Fahrzeuge am Anfang ihres Lebenszyklus eine schlechtere Ökobilanz als Verbrenner, da die Produktion der Batterien relativ hohe Emissionen verursacht, jedoch gleicht sich das z. B. bei einem Mittelklassewagen bereits nach rund 30‘000 Kilometern wieder aus. Das E-Auto fährt danach bilanziell klimafreundlicher als ein vergleichbares konventionelles Auto.

Insgesamt verursachen Elektrofahrzeuge über den gesamten Lebenszyklus hinweg nur etwa halb so viel CO2 wie ein vergleichbares Auto mit Verbrennungsmotor – Herstellung, Treibstoffproduktion, Emissionen durch die Fahrten und Entsorgung eingerechnet. Stammt der Strom zum Aufladen des Fahrzeugs aus erneuerbaren Energiequellen, ist der CO2-Fussabdruck des E-Autos besonders klein. Vorteil in der Schweiz: Der Strommix kommt bereits zu einem grossen Teil aus erneuerbaren Energien.

Das alles unterstützt Unternehmen dabei, ihre Klimaziele zu erreichen und ihre Nachhaltigkeitsstrategien umzusetzen, auch im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben und freiwilligen Standards zur Reduzierung von Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Dazu gehören auch indirekte Emissionen (Scope 3), zum Beispiel aus Lieferketten, Transport, der Nutzung von Produkten oder deren Entsorgung.

Wichtige weitere Grundlagen:

Studien zur Umweltwirkung, zum Strommix und zu CO₂-Vergleichen auf der Webseite von Fahr mit dem Strom (EnergieSchweiz)

Elektrofahrzeuge schneiden bei den Kosten über die komplette Besitzdauer(Total Cost of Ownership, TCO) heute bereits in vielen Fällen besser ab als vergleichbare Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Gemäss einer Studie des BFE zu den Gesamtkosten von Personenwagen lassen sich mit Elektrofahrzeugen der Klein-, Mittel-, Oberklasse und sogar bei SUVs signifikante Einsparungen erzielen. Denn neben tieferen Energie- und Wartungskostenentfallen viele verschleissanfällige Komponenten, was die Serviceintervalle reduziert und die Instandhaltung vereinfacht. Zusätzliches Sparpotenzial ergibt sich, wenn Elektrofahrzeuge am Unternehmensstandort mit eigenem Solarstrom geladen werden.

Mit dem Online-Verbrauchskatalog von EnergieSchweiz lassen sich die Klima- und Energiebilanzen sowie Betriebskosten verschiedener Fahrzeuge vergleichen.

Auch in der Beschaffung nähern sich batterieelektrische Fahrzeuge in mehreren Fahrzeugsegmenten zunehmend den Preisen von Verbrennerfahrzeugen an. Kompakte Dienstwagen liegen heute meist bereits gleichauf, während leichte Nutzfahrzeuge noch teurer sind. Fortschritte in der Batterietechnologie und Skaleneffekte führen dazu, dass auch diese Preisdifferenz weiter abnimmt. Teilweise können Unternehmen zudem von steuerlichen Vorteilen oder Fördermassnahmen profitieren.

Prognosen des BFE sprechen dafür, dass sich die Elektrifizierung schnell weiterentwickelt. Das heisst: Investitionen in E-Mobilität sind zukunftssicher: Bis 2035 werden rund 60 % der Personenwagen auf den Schweizer Strassen batterieelektrisch sein. Der Bedarf nach Lademöglichkeiten wird demnach steigen, auch bei den Mitarbeitenden.

Eine gut ausgebaute Ladeinfrastruktur verbessert die Attraktivität des Unternehmens für bestehende und potenzielle Mitarbeitende. Wer die Möglichkeit bietet, ein elektrisches Dienst- oder Privatfahrzeug einfach während der Arbeitszeit zu laden, positioniert sich als moderne, umweltbewusste Arbeitgeberin. Gerade im Wettbewerb um Fachkräfte kann ein solches Angebot den entscheidenden Unterschied machen. Darüber hinaus profitieren auch Kundinnen und Kunden, Zulieferfirmen oder Partnerunternehmen, die mit dem E-Auto anreisen. Sie finden vor Ort passende Ladestationen. Ein deutliches Zeichen für Innovationskraft und Serviceorientierung.

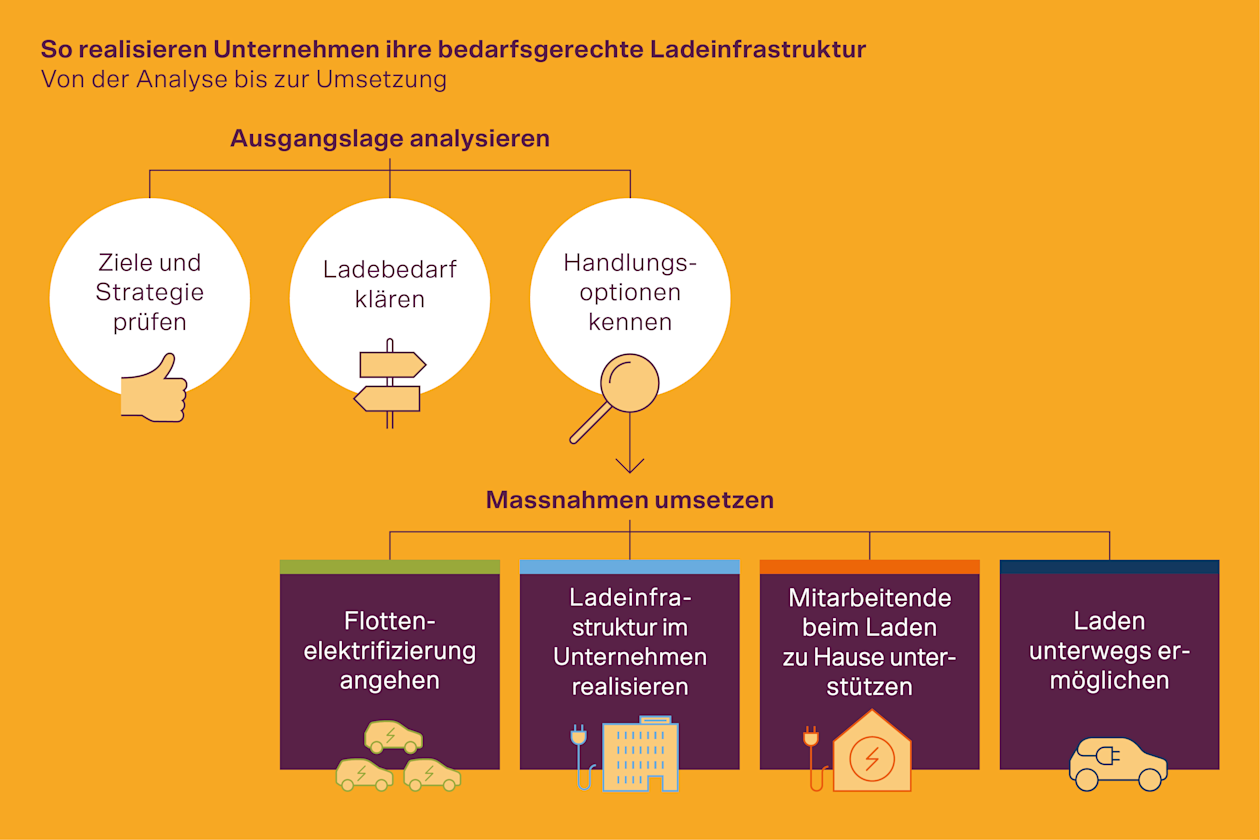

Ob kleiner Betrieb oder grosser Firmenstandort, ob mit oder ohne eigene Fahrzeugflotte, selbst Unternehmen ohne Parkmöglichkeiten am Standort: Jede Organisation kann auf Basis ihrer Ziele und Möglichkeiten passende Lösungen finden und umsetzen. LadenPunkt empfiehlt dafür folgendes Vorgehen, um sich die Ziele, Bedürfnisse und individuelle Situation des eigenen Unternehmens bewusst zu machen und so die passenden Massnahmen zu ergreifen:

Ausgangslage analysieren

Bevor konkrete Massnahmen umgesetzt werden, lohnt sich eine strukturierte Analyse der Ausgangslage. Der Einstieg erfolgt in drei aufeinander aufbauenden Schritten:

Zu Beginn sollte sich ein Unternehmen damit beschäftigen, ob und wie Elektromobilität und Ladeinfrastruktur zur unternehmerischen Vision passen. Dazu sollte es bestehende Ziele und Strategien prüfen und daraus spezifische Ziele für den Aufbau von Elektromobilität und Ladeinfrastruktur im Unternehmen ableiten. Denn sie können Einfluss auf die Erreichung der Klimaziele, die Positionierung als attraktive Arbeitgeberin oder für operative Themen wie Fuhrparkoptimierung und Energiekosten haben.

In dieser Phase stellt sich das Unternehmen folgende Fragen:

Verfügen wir bereits über Nachhaltigkeitsziele und stimmen diese mit der unternehmerischen Vision überein?

Welche Rolle spielen Elektromobilität und Ladeinfrastruktur beim Erreichen unserer Vision und Nachhaltigkeitsziele?

Haben wir die Mitarbeitendenmobilität in den Nachhaltigkeitszielen verankert?

Gibt es ein Zielbild zur Flottenelektrifizierung?

Haben wir Ziele zum Eigenverbrauch von Solarstrom festgelegt?

Welche möglichen Betriebsmodelle könnten sich für uns eignen (Eigeninvestition, Miete oder Contracting)?

Nach Abschluss dieser Phase weiss das Unternehmen, wie das Thema Elektromobilität auf die Unternehmensziele einzahlen kann und wohin es sich in diesem Bereich entwickeln will. Diese Ziele kann es z. B. in seiner Nachhaltigkeits- oder Mobilitätsstrategie festhalten.

Wer ist verantwortlich?

Je nach Grösse und Struktur des Unternehmens definiert die Geschäftsleitung, das Flottenmanagement oder die zuständige Fachstelle (z. B. Nachhaltigkeit, Facility Management), welche strategischen Ziele das Unternehmen mit dem Aufbau der Ladeinfrastruktur anstrebt. Bei geteilten Gewerbeliegenschaften ist eine gemeinsame Abstimmung mit anderen Mietenden oder der Liegenschaftsverwaltung empfehlenswert, um Synergien zu nutzen und gemeinsame Lösungen zu finden.

Wieso braucht es spezifische Ziele für die Ladeinfrastruktur?

Die Definition von Zielen für die Elektromobilität bzw. Ladeinfrastruktur (abgeleitet von den Unternehmenszielen) ist entscheidend, um Orientierung zu schaffen. Nur wenn das Unternehmen weiss, was es mit dem Aufbau der Ladeinfrastruktur erreichen möchte, kann es den Weg dahin planen, nachvollziehbare, effektive Massnahmen formulieren und umsetzen.

Nachdem das Unternehmen seine strategischen Ziele in Bezug auf Elektromobilität und Ladeinfrastruktur definiert hat, erfasst es seine Ausgangslage und analysiert den zukünftigen Bedarf. Je genauer diese Bestandsaufnahme und Datengrundlage ausfällt, umso besser lassen sich die späteren Massnahmen auf das Unternehmen zuschneiden.

Analyse des Ist-Zustands

Zunächst geht es darum, die aktuelle Situation systematisch zu erfassen. Hierzu sollten sich die Verantwortlichen im Unternehmen folgendes fragen:

Welche Fahrzeuge und Standorte umfasst unser Betrieb?

Besitzen oder mieten wir unsere Standorte? Gehören (Mitarbeitenden-/Gäste-)Parkplätze dazu?

Gibt es bereits Investitionsvorhaben in nachhaltige Energieversorgung (z. B. Solaranlagen)?

Wie hoch ist unser heutiger Energieverbrauch und die damit verbundenen Kosten – sowohl bei Strom als auch fossilen Treibstoffen?

Nach Abschluss dieser Phase kennt das Unternehmen seine aktuellen Kennzahlen zu den Standorten, der betrieblichen Mobilität, den Emissionen, der Energienutzung (Verbrauchs-, Bezugs- und Produktionsdaten) und zur Nachhaltigkeit.

Diese Analyse liefert die Grundlage für die weitere Planung.

Analyse der Bedürfnisse und des Ladebedarfs

Auf Basis der Ist-Analyse können die Verantwortlichen im Unternehmen den aktuellen und zukünftigen Ladebedarf ermitteln. Dazu stellen sie sich folgende Fragen:

Welche genauen Fahrzeugtypen haben wir im Einsatz (Kleinwagen, Mittelklasse, Oberklasse, leichte Nutzfahrzeuge etc.)?

Welche Wege werden zurückgelegt und wie sehen die Streckenprofile aus (Distanzen, Topografie, Stadt-/Überlandverkehr)?

Wie sieht die Nutzungsstruktur aus (Pendelwege, Homeoffice, Aussendienst, Standortmobilität)?

In welchen Zeiträumen muss wo wieviel geladen werden können?

Welche Entwicklungen zeichnen sich perspektivisch bis 2035 oder 2050 ab?

Wie wirkt sich die mögliche Privatnutzung von Dienstfahrzeugen auf unseren Infrastrukturbedarf aus?

Nach Abschluss dieser Phase kennt das Unternehmen seinen aktuellen und zukünftigen Ladebedarf und versteht, wieviel, wo und wann geladen werden muss. Mit diesem Wissen können die Verantwortlichen konkrete Massnahmen ableiten und priorisieren.

Mit den folgenden 4 Handlungsoptionen kann ein Unternehmen den Aufbau der Ladeinfrastruktur und dadurch die Entwicklung der Elektromobilität vorantreiben:

Flottenelektrifizierung angehen

Ob Dienstwagenregelungen, Pool- oder Betriebsfahrzeuge: Die Elektrifizierung lässt sich schrittweise einführen. Eine priorisierte Umstellung nach Nutzung und Fahrprofil (zurückgelegte Distanzen, Einsatzseiten, Dringlichkeit etc.) schafft dabei Übersicht und Effizienz.

Ladeinfrastruktur im Unternehmen realisieren

Am eigenen Unternehmensstandort können Ladepunkte für Dienstfahrzeuge, Mitarbeitende oder Besucher eingerichtet werden. Standortwahl, Netzanschluss, Ladeleistung, Zugangsregelung, Lastmanagement, Einbindung von PV-Anlagen und Fördermöglichkeiten sind wichtige Planungsaspekte.

Mitarbeitende beim Laden zu Hause unterstützen

Unternehmen können das Aufladen von Fahrzeugen bei Mitarbeitenden zu Hause fördern. Z. B. durch Zuschüsse für Heimladestationen, durch einheitliche Abrechnungslösungen oder Mobilitätsbudgets. Das erhöht die Flexibilität beim Laden von Geschäftsfahrzeugen und beschleunigt die private Umstellung auf Elektrofahrzeuge. Insbesondere für Unternehmen ohne eigene Parkplätze am Standort bietet diese Massnahme eine Möglichkeit, den Umstieg auf Elektromobilität zu unterstützen.

Laden unterwegs ermöglichen

Für Geschäftsreisen oder mobile Mitarbeitende ist der Zugang zu öffentlicher Ladeinfrastruktur zentral. Durch Ladekarten, Roaming-Lösungen oder Kooperationen mit Mobilitätsanbietern können Unternehmen diesen Zugang vereinfachen und zentral abrechnen. Diese Massnahme eignet sich vor allem für Unternehmen ohne eigene Parkplätze oder wenn Aussendienstmitarbeitende nur selten zum Firmenstandort fahren. Aus diesen kann das Unternehmen – mit Blick auf die definierten strategischen Ziele und den Ist-Zustand – die Massnahmen heraussuchen und priorisieren, die für seine Bedürfnisse am besten passen.

Massnahmen umsetzen

Sind die Grundlagen geklärt, geht es an die Umsetzung. Unternehmen können sich an den 4 zentralen Handlungsoptionen (Flottenelektrifizierung angehen, Ladeinfrastruktur im Unternehmen realisieren, Mitarbeitende beim Laden zu Hause unterstützen, Laden unterwegs ermöglichen) orientieren, je nach Ausgangslage, Unternehmensgrösse und Zielrichtung.

Detaillierte Anleitungen und Empfehlungen, wie sie bei der Umsetzung vorgehen können, werden in den nächsten Monaten fortlaufend durch LadenPunkt ergänzt.