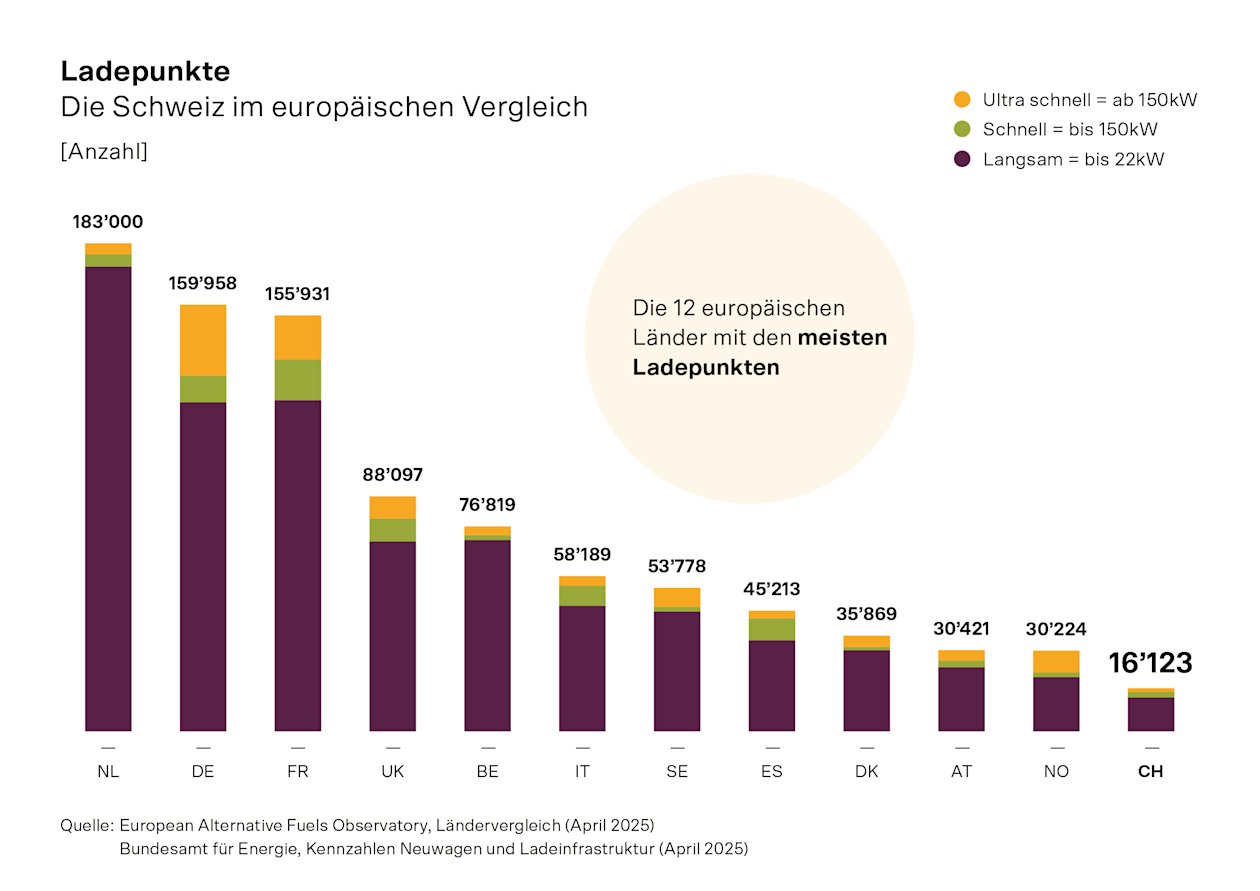

Vertraut man der Statistik, sind die Niederlande punkto Ladeinfrastruktur nicht zu toppen. 183'000 allgemein zugängliche Ladepunkte gibt es dort. Damit liegen die Niederländerinnen und Niederländer im Vergleich mit 11 anderen europäischen Ländern an der Spitze, gefolgt von Deutschland mit etwa 160'000 und Frankreich mit etwa 156'000 Ladepunkten.

In Norwegen sind fast 100% der Neuzulassungen elektrisch, gegenüber 31% in der Schweiz.

Die Schweiz bietet dagegen 16'000 Ladepunkte (Stand April 2025) auf einer Landesfläche von etwa 41'000 km2. Damit scheint sie gegenüber europäischen Ländern ähnlicher Grösse im Rückstand. Dänemark etwa weist bei etwa 43'000 km2 fast 36'000 Ladepunkte auf. Belgien besitzt fast 77'000 Ladepunkte auf gut 30'000 km2. Auch Italien, das dritte Nachbarland der Schweiz, bewegt sich mit etwa 60’000 Ladepunkten in dieser Grössenordnung. Österreich und Norwegen (vorbildlich in Sachen E-Mobilität) sind mit je 30’000 Ladepunkten etwas näher an der Schweiz.

Ist die Schweizer Ladeinfrastruktur also gar nicht so weit, wie oft angenommen? Christoph Schreyer, Leiter Sektion Energieeffizienter Verkehr beim Bundesamt für Energie (BFE), rückt die Zahlen ins rechte Licht: Die absolute Anzahl Ladepunkte sagt nämlich noch wenig darüber aus, wie gut eine allgemein zugängliche Ladeinfrastruktur wirklich ist.

«Die Verfügbarkeit in der Schweiz ist sehr hoch»

Eine freie Ladestation zu finden, ist in der Schweiz einfach, sagt E-Mobilitätsexperte Christoph Schreyer, vor allem entlang der Autobahnen. Nachholbedarf sieht er jedoch bei den Lademöglichkeiten in Quartieren und bei Schnell-Ladeparks in Städten.

Kontakt: Christoph Schreyer, BFE christoph.schreyer@bfe.admin.ch