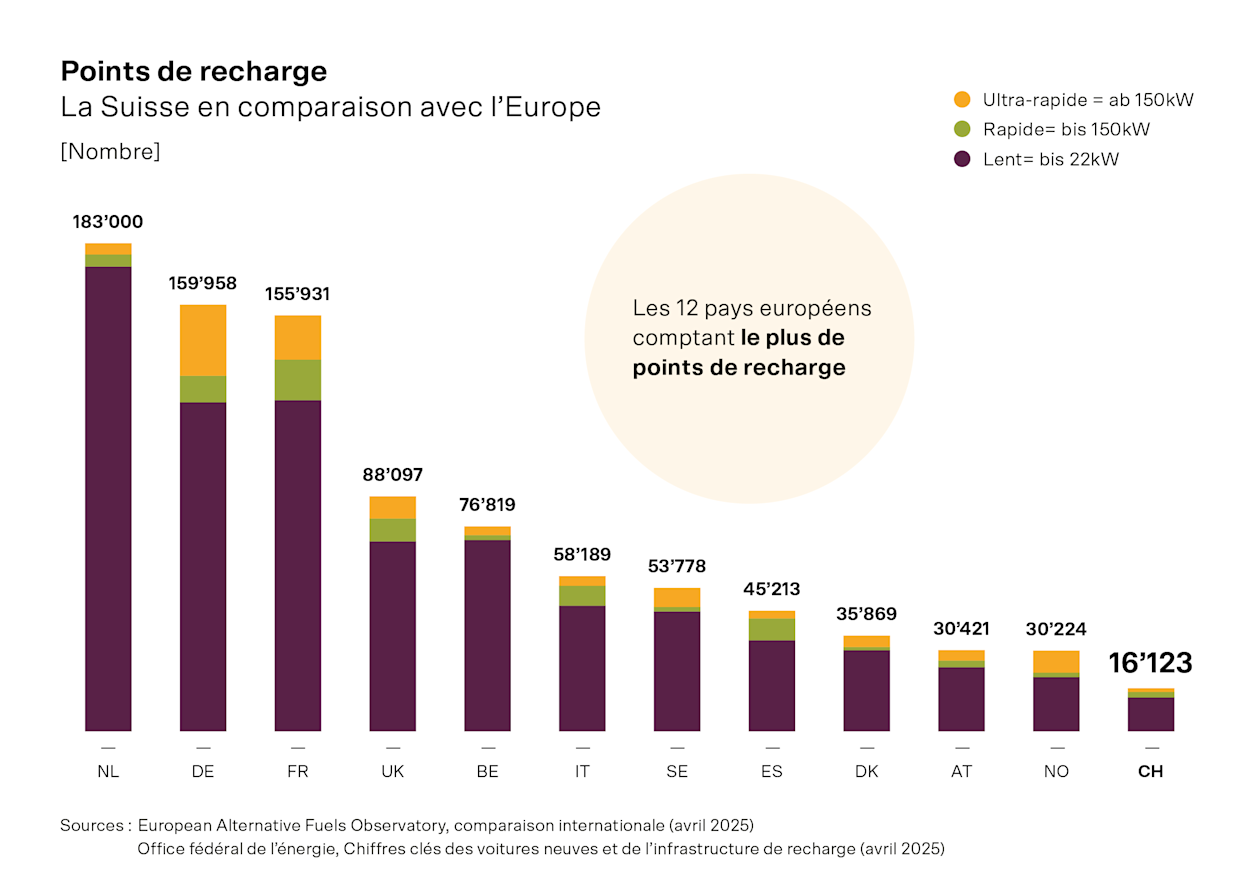

Si l’on se fie aux statistiques, les Pays-Bas sont les champions en matière d’infrastructure de recharge avec 183 000 points de recharge accessibles au public. En comparaison avec 11 autres pays européens, ils se classent ainsi en tête, suivis de l’Allemagne avec environ 160 000 points de recharge et de la France avec environ 156 000 points de recharge.

En Norvège, presque 100 % des nouvelles immatriculations sont électriques, contre 31 % en Suisse.

La Suisse, quant à elle, propose 16 000 points de recharge (état avril 2025) sur un territoire d’environ 41 000 km2. Elle semble donc en retard par rapport à des pays européens de taille similaire. Le Danemark, par exemple, compte près de 36 000 points de recharge sur 43 000 km2. En Belgique, ce sont quelque 77 000 points de recharge sur un peu plus de 30 000 km2. Avec environ 60 000 points de recharge, l’Italie, le troisième voisin de la Suisse, se situe également dans le même ordre de grandeur. L’Autriche et la Norvège (exemplaires en matière d’électromobilité) se rapprochent un peu plus de la Suisse avec chacune 30 000 points de recharge.

L’infrastructure de recharge suisse n’est-elle donc pas aussi avancée qu’on le pense ? Christoph Schreyer, responsable de la Section Efficacité énergétique des transports à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), replace les choses dans leur contexte : en réalité, le nombre absolu de points de recharge en dit encore peu sur la qualité réelle d’une infrastructure de recharge accessible au public.

« En Suisse, la disponibilité est très élevée »

Il est facile de trouver une borne de recharge libre en Suisse, explique Christoph Schreyer, expert en électromobilité, surtout sur les autoroutes. Il estime toutefois qu’il y a un retard à rattraper concernant les possibilités de recharge dans les quartiers et les parcs de recharge rapide dans les villes.

Contact : Christoph Schreyer, OFEN christoph.schreyer@bfe.admin.ch